丂丂丒將偵偼將傪丅將偺婥傪岦偐偣傞偨傔偺將傪曻偮丅

丂仜垼幵亙偁偄偟傖亜偺弍

丂丂丒揋偺摨忣怱偵晅偗崬傓丅

丂仜懌愓傪尒偰恖悢傪抦傞曽朄

丂丂丒戝懱堦曕偺挿偝偺拞偺懌愓傪悢偊偰丄俀偱妱偭偨悢丅

丂仜懌壒偑弌側偄曕偒曽

丂丂丒懌偺棤傪彮偟偢偮抧柺偵拝抧偝偣傞丅

丂仜寠偖傕抧偖傕偺弍

丂丂丒寠傪孈偭偰丄偦偺拞傪堏摦丅

丂仜愇奯偺崅偝傪抦傞弍丂丂丂丂丂丂丂丵b

丂丂丒僺僞僑儔僗偺嶰妏掕棟丅乮a^2+b^2=c^2 c乢|a丂乯

丂仜報抧懪偪

丂丂丒愇崌愴丅仺報抧

丂仜晜偒懌棫偪懌

丂丂丒悈拞偱棫偪塲偄偱偄傞偐丄悈掙偵棫偭偰偄傞偐傪丄僼儔僼儔偟偰偄傞偐斲偐偱尒暘偗傞丅

丂仜偆偢傜塀傟偺弍

丂丂丒庤懌鐐饛k傔偰偆偢偔傑傞丅愇偵側傝偒傞丅撍偐傟偰傕寣傪偸偖偭偰曉偡丅

丂仜塉捁亙偆偪傚偆亜偺弍

丂丂丒忢幆偺媡傪備偒丄棤傪偐偒丄揋傪攋傞丅

丂仜塈捈亙偆偪傚偔亜偺寁

丂丂丒媫偑偽夞傟丅

丂仜墦岎嬤峌亙偊傫偙偆偒傫偙偆亜

丂丂丒墦偔偺忛偲拠椙偔偟偰丄嬤偔偺忛偲愴偡傞丅嶔棯偺堦偮丅丂

丂仜榇擖亙偊傫偵傘偆亜偺弍

丂丂丒揋傪榝傢偣偰擖傞弍丅愇奯傪峌寕偟偰偍偄偰偦偙偵揋傪堷偒偮偗偰偍偔丅偦偺僗僉偵庤敄側強偐傜怤擖丅

丂仜壉偑傢偸偒偺弍

丂丂丒奯崻傪偔偖傞偲偒掙傪敳偄偨壉傪嵎偟崬傫偱偍偗偽丄偔偖傝傗偡偔丄傑偨偼偢偣偽捛偭庤偺懌巭傔偵傕側傞丅

丂仜捛庤偵曄偠偰戝壒惡傪偁偘傞弍

丂丂丒乽偔偣幰偩乿側偳偲嫨傃側偑傜捛偆怳傝傪偟偰摝偘傞丅

丂仜棊偲偟寠偺尒偮偗曽

丂丂丒棊偲偟寠偺嬤偔偵偼搚偑惙偭偰偁傞丅

丂仜塀宍亙偍傫偓傚偆亜偺弍

丂丂丒曄憰偟偰塀傟傞丅

丂丂丒揋偐傜恎傪塀偡弍丅

丂仜夘幰寱朄亙偐偄偟傖偗傫傐偆亜乮峛檋寱朄乯

丂丂丒奪傪拝偰丄峌寕堦揰挘傝偺寱朄丅庛揰偼丄栚丄偺偳丄巜丄榚偺壓丄屢娫丅

丂仜塀傟柂偺弍

丂丂丒敔傗嬻昒偺拞偵擖偭偰恎傪塀偡丅尒偮偐傞偲摦偗側偄偺偱丄傛傎偳偱側偄尷傝巊傢側偄丅

丂仜壖巰偺弍

丂丂丒巰傫偩儅僱丅

丂仜夃愵亙偐偡傒偍偆偓亜偺弍

丂丂丒愵巕偺拞偵暡枛偺栻傪巇崬傒丄愵巕傪巊偭偰晽傪憲傝揋偵栻傪媧傢偣傞丅

丂仜夃亙偐偡傒亜偺恮

丂丂丒柖偵暣傟偰揋傪媫廝偡傞丅晽壓傊傑傢傞丅

丂仜壩惃寱亙偐偣偄偗傫亜

丂丂丒峌傔傞偲偒丄壩栴傗偨偄傑偮傪搳偘傞曽朄丅

丂仜晽偺弍

丂丂丒偄傠偄傠側塡丄塕偺忣曬傪棳偟偰揋傪崿棎偝偣傞丅

丂仜尐堘偄亙偐偨偨偑偄亜偺弍

丂丂丒恖偑尐傪堘偊偰偡傟堘偆傛偆偵丄揋偑峴摦偵弌偨傜偡偽傗偔偦偺媡偵擖傞丅

丂仜尐堘偊戅偒亙偐偨偨偑偊偺偒亜

丂丂丒嬋偑傝妏偱媫偵嬋偑傝嬋偑偭偨偲尒偣偐偗寶暔偵偲傝偮偄偰丄捛庤偑偁傢偰偰妏傪嬋偑偭偨偲偒偵丄偡偖偵媡曽岦偵摝偘傞丅

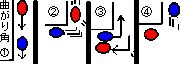

惵亖枴曽丄愒亖揋

惵亖枴曽丄愒亖揋丂仜曅庤偱悢帤傪昞偡曽朄

丂仜搧媗傔

丂丂丒搧偺忊偵棏乮僀僋儔丄僞儔僐偑偄偄乯傪擖傟偰偍偔偲抁帪娫偱屌傑傝丄搧偑敳偗側偔側傞丅

丂仜娤壒亙偐傫偺傫亜塀傟

丂丂丒暻側偳偵傄偭偨傝傊偽傝偮偄偰婥攝傪徚偡丅

丂仜媅壒亙偓偍傫亜偺弍

丂丂丒惡恀帡傪偡傞丅

丂仜婾寕揮嶦亙偓偘偒偰傫偝偮亜

丂丂丒栚昗偲堘偆偲偙傠傪峌寕偡傞偙偲偵傛傝丄庤敄偵側偭偨栚昗傪偨傗偡偔峌棯偡傞丅

丂仜婾尵亙偓偘傫亜偺弍

丂丂丒僂僜偺夛榖偱揋傪偩傑偡丅

丂仜闼挊亙偒偟傖偔亜偲懢梲偱曽妏傪抦傞曽朄

丂丂丒悈偵晜偐傋傞偲丄傊偝偒偑杒傪嵎偡丅仺闼挊

丂仜婌幵亙偒偟傖亜偺弍

丂丂丒揋傪偍偩偰偰桘抐偝偣傞丅帪偲応崌傪峫偊傞丅

丂仜婾彂亙偓偟傚亜偺弍

丂丂丒僯僙偺庤巻丅

丂仜婾彂偺弍寀壩亙傎偨傞傃亜偺朄

丂丂丒揋偵僯僙偺忣曬傪搉偡丅仺幚慔曇

丂仜屜塀傟

丂丂丒悈偺拞偱婥攝傪徚偡丅幚嵺偵僉僣僱偼悈偵擖偭偰擋偄傪徚偡丅

丂仜僉僣僱憱傝

丂丂丒偮傑愭偱堦捈慄偵懌愓偑偮偔傛偆偵憱傝丄偦偺忋傪師偺傕偺偑僉僢僠儕摜傫偱偄偔偙偲偱丄揋傪崿棎偝偣傞丅

丂仜嬃擡亙偓傚偆偵傫亜

丂丂丒傢偞偲憶偄偱揋傪嬃偐偡丅婥傪岦偗偝偣傞丅偦偺僗僉偵峴摦丅

丂仜嬃擡亙偓傚偆偵傫亜偺弍

丂丂丒柪怣傪棙梡偟丄揋傪偩傑偟嬃偐偟丄偦偺寗偵晅偗崬傓丅

丂仜嬛廻亙偒傫偟傘偔亜偵庢傝擖傞廗偄偺弍

丂丂丒擡傃偵偔偄壠偵妝偵擖傞偨傔偺曽朄丅椺丟昦婥偺僼儕丅丂

丂仜嬥愪扙崚亙偒傫偣傫偩偭偙偔亜偺寁

丂丂丒拞偵偄傞偲尒偣偐偗偰丄幚偼慡堳扙弌偟偰偄傞丅

丂仜嬻忛亙偔偆偠傚偆亜偺寁

丂丂丒忛栧傪傢偞偲奐偗偰揋傪媈傢偣傞丅峌傔偰偙傟側偄傛偆偵偡傞丅

丂仜偔偺堦偺弍

丂丂丒偐傢偄偄婄傗懺搙偱憡庤傪桘抐偝偣傞丅

丂仜幵偑偊偟偺弍

丂丂丒旘傫偱偒偨庤棤寱傪庴偗巭傔偰丄搳偘曉偡丅

丂仜壓拝亙偘偪傖偔亜偺弍

丂丂丒慡慠堘偆曽傊憡庤偺拲堄傪岦偗偝偣丄偦偺寗傪偮偔丅

丂仜墝嬍偺弍

丂丂丒墝嬍傪攋楐偝偣丄墝偱揋偺帇奅傪朩偘傞丅仺墝嬍

丂仜僎儕儔偑傛偔巊偆悌

丂丂丒嘆傪摜傓偲斅偑夞揮偟丄嘇偺僗僷僀僋偑嫻偵撍偒巋偝傞丅

丂仜尪弍偺庺暥

丂丂丒榋崻惔揙亙傠偭偙傫偟傚偆偰偮亜丂嶰朄擡亙偝傫傐偆偵傫亜丂壒嬁擡亙偍傫偙偆偵傫亜丂廮弴擡亙偵傘偆偠傘傫偵傫亜丂柍惗朄擡亙傓偟傚偆傎偆偵傫亜丂惀亙偤亜丂柍検庻暓亙傓傝傚偆偠傘傇偮亜丂埿恄椡亙偄偠傫傝偒亜丂杮婅椡亙傎傫偑傫傝偒亜丂枮懌婅亙傑傫偧偔偑傫亜丂乧

丂仜栘偺梩塀傟

丂丂丒梩偭傁傗栘偺娫偵塀傟傞丅

丂仜壓偘弿幍朄

丂丂仱嵗扵傝亙偞偝偖傝亜偺弍

丂丂丂丒恀偭埫偺晹壆偱丄壓偘弿偺抂傪岥偵偔傢偊偰忊傪偮偭偰棊偪側偄傛偆偵偟丄惷偐偵忋壓嵍塃偵摦偐偟偰揋傪扵傞丅怗傟偨弖娫忊傪偼偢偟偰峌寕丅乮埫埮偺拞傪撍偭憱傞偲偒偵傕摨條偵偟偰丄忊偑壗偐偵怗傟偨帪曽岦傪曄偊傞丅乯

丂丂仱揋偺懌傪妡偗丄揮偽偡丅

丂丂仱敍亙偽偔亜偵梡偄傞朄

丂丂丂丒撽偑柍偄偲偒壓偘弿傪巊偆丅

丂丂仱栰拞偺恮挘傝

丂丂丂丒壓偘弿傪嶰杮偺栘偵寢傃僥儞僩傪挘傞乮屟傪巊偆乯

丂丂仱暬傗暻傪搊傞偲偒丄搧傪懌偑偐傝偵偡傞丅壓偘弿偼岥偱帩偮丅

丂丂丂

丂丂仱憚掆傔偺朄

丂丂丂丒憡庤偺搧傪庢傞丅

丂丂仱梡怱撽偺朄

丂丂丂丒怮偰偄傞偲偒丄晹壆偺屗偺慜偵撽傪挘偭偰丄怤擖偟偨揋偺懌傪曔傜偊傞丅

丂仜抧崠棊偲偟

丂丂丒愳掙偵壉氣傪杽傔丄攏偺媟側偳傪庢傞丅

丂仜抧憼栻巘亙偠偧偆傗偔偟亜偺慜屻傪慖傇朄

丂丂丒寧栭偼丄寧偑弌傞傑偱偲丄寧偑捑傫偱梲偑徃傞傑偱偵擡傇丅

丂仜擡傃偵怓傪偐偊傞朄

丂丂丒栚揑偺偨傔偵暿偺庤抜傪偮偐偆偙偲丅擄偟偄庤抜傪幪偰偰丄堈偟偄曽朄偱栚揑傪壥偨偡丅

丂丂乮椺丗揦庡偑栚偵偐偗偰偄傞傕偺偑梸偟偄偲偒丅捈愙偦傟傪搻傑偢丄懠偺彫昳傪搻傫偱丄偦偺嬥偱栚揑偺傕偺傪攦偆丅乯

丂仜庁搧嶦恖亙偟傖偔偲偆偝偮偠傫亜偺寁乮擇屨嫞怘亙偵偙偒傚偆偟傚偔亜偺寁乯

丂丂丒揋摨巑傪愴傢偣傞寁棯丅

丂仜廤抍愴朄亙偟傘偆偩傫偣傫傐偆亜

丂丂丒廤抍偱嶌愴傪悑峴偟偨傝丄愴偭偨傝偡傞丅仺憃擡偺弍

丂仜廫柺杽暁亙偠傘偆傔傫傑偄傆偔亜偺寁

丂丂丒侾侽夞偺暁暫偺堄丅壗搙傕揋偺晄堄傪撍偒丄慜恑偱偒側偔偡傞丅

丂仜庤棤寱弍亙偟傘傝偗傫偠傘偮亜

丂丂仱庤棤寱偺懪偪曽

丂丂丂丒惓掕懪偪乮忋偐傜懪偮乯

丂丂丂丒墶懪偪乮墶偐傜懪偮乯

丂丂丂丒媡懪偪乮壓偐傜懪偮乯

丂丂仱壩惃寱仱惷掕寱仱撆寱仱栻寱仱棎掕寱

丂仜忨弍亙偠傚偆偠傘偮亜

丂丂丒懪偪丄撍偒丄暐偄丄撱偖丅憡庤偵墳偠偰愮曄枩壔偺峌寕丅

丂仜撽弍亙偠傚偆偠傘偮亜

丂丂丒撽偺愭偵偮偗偨暘摵偱峌寕丅

丂仜彍塭弍亙偠傚偊偄偠傘偮亜

丂丂丒塭偵婥傪偮偗偰峴摦偡傞曽朄丅

丂仜巇婑亙偟傛傝亜傪偮偗傞

丂丂丒毻崍偲巇婑摴嬶偱杊屼丄峌寕偺懺惃傪惍偊傞偙偲丅巇婑丅婑岥亙傛偣偔偪亜丅

丂仜報傪偲傞

丂丂丒揋偺愴椡傪挷嵏偡傞偙偲丅婙巜暔偺悢偱晲彨偺悢丄暫悢傪寁嶼偱偒傞丅仺報

丂仜怺憪揺曕亙偟傫偦偆偲傎亜偺弍

丂丂丒壒偑棫偨側偄曕偒曽丅椉庤傪撪懁偵奐偄偰丄偦偺忋偵懌傪偺偣偰曕偔丅

丂仜恖攏亙偠傫偽亜

丂丂仱擇恖堦慻恖攏

丂丂丂丒尐幵傪偟偰暻偵栆僗僺乕僪偱憱偭偰偄偒丄偦偺惃偄偱旘傃墇偊傞丅

丂丂仱嶰恖恖攏

丂丂丂

丂仜怱楙亙偟傫傟傫亜

丂丂丒怱傪抌偊傞丅乽抐乿偲乽揮乿偺擇怱偐傜側傞丅仺懱楙

丂仜悈寧亙偡偄偘偮亜偺弍

丂丂丒偍偲傝傪巊偭偰揋偺拲堄傪岦偗偝偣丄偦偺桘抐偵撍偗偙傓丅悈偵塮偭偨寧丄壖偺傕偺丅

丂仜幪偰偐傑傝偺弍

丂丂丒堷偒忋偘偨抧揰偵擡幰傪巆偟偰偍偒丄屻偐傜棃偨揋偵堿偐傜峌寕偡傞丅

丂仜幪偰撽偺朄

丂丂丒奀拞偵撽傪挘偭偰揋慏偺懬傪崿棎偝偣傞丅

丂仜僗僷僀偺尒偮偗曽丂奀懐棳

丂丂丒慡慠掁傟偦偆偵側偄偲偙傠偱掁傪偟偰偄傞嫏慏丅

丂仜惷掕寱亙偣偄偠傚偆偗傫亜

丂丂丂丒僫僀僼丄曪挌丄彫暱側偳傪搳偘傞丅佁棎掕寱

丂仜惍懅弍亙偣偄偦偔偠傘偮亜

丂丂丒揋偵屽傜傟側偄偨傔丄忋庤偔屇媧偡傞曽朄丅

丂丂丒楙廗朄亖旲偵柸栄傪偮偗偰旘偽側偄傛偆偵屇媧偡傞丅

丂仜愥塀亙偣偭偪傫亜偑偔傟

丂丂丒僩僀儗偵塀傟傞丅俛偵塀傟偰偄傞丅恖偑偄側偄偲偒偼俙偵弌偰偰傕偄偄丅僩僀儗偱偼婥偑娚傫偱偄傞偐傜晐偄丅

丂仜猓枊亙偣傫傑偔亜偺朄

丂丂丒偐偨偄斅傛傝傂傜傂傜偟偨晍偺傎偆偑抏傪捠偝側偄丅涰枊亙傑傫傑偔亜

側偳丅奀懐偑傛偔巊偆丅

側偳丅奀懐偑傛偔巊偆丅丂仜憡弍亙偦偆偠傘偮亜

丂丂丒憡庤偺婄傪尒偰惈奿傪抦傞丅

丂仜憃擡亙偦偆偵傫亜偺弍

丂丂丒擇恖埲忋偱嶌愴傪峴偆丅僠乕儉儚乕僋偑戝愗丅

丂仜慓懖亙偣傫偦偮亜偵巔傪曄偊傞偺弍

丂丂丒悢偑懡偔偰偽傟偵偔偄懌寉暫側偳偵曄憰偟偨傝偡傞丅

丂仜懍曕亙偦偔傎亜

丂丂丒晽偺條偵曕偔丅

丂丂丒楙廗朄亖嫻偵偮偗偨妢傪棊偲偝側偄懍偝偱曕偔丅

丂仜嫊曵偟亙偦傜偔偢偟亜

丂丂丒傢偞偲戅媝偡傞嶌愴丅弴斣傪寛傔偰戅媝丅乮孞傝堷偒乯

丂仜懱楙亙偨偄傟傫亜

丂丂丒懱傪抌偊傞丅曕憱亙傎偦偆亜丄挼桇丄悈塲丄搊偼傫丄塀宍亙偍傫偓傚偆亜丄惍懅丄埫帇丄楙挳亙傟傫偪傚偆亜亖婎杮敧弍丅傎偐丄扙愡亙偩偭偣偮亜丄摤亙偲偆亜丄庤棤寱丄偮傇偰丄抌暊亙偨傫傉偔亜丄抌帟亙偨傫偟亜丅仺怱楙

丂仜忯曉偟亙偨偨傒偑偊偟亜偺弍

丂丂丒忯傪曉偟偰揋傪懌巭傔丄敍傞丅

丂仜棫偪偡偖傝丂嫃偡偖傝

丂丂丒崌尵梩偵傛偭偰慡堳摨偠峴摦傪偲傞丅枴曽偺拞偺揋偼丄堦弖峴摦偑抶傟傞偺偱暘偐傞丅

丂仜扗岥亙偩偭偙偆亜偺弍

丂丂丒傛偦偺搚抧偵愽擖偟偨偲偒丄偦偺抧曽偺曽尵傪帺桼偵巊偆丅

丂仜扟擖傝偺弍

丂丂丒愴摤慜偵彫晹戉偱揋偵崀嶲偟丄揋撪偱尒曽傪憹傗偟丄婡夛偵墳偠偰斀棎傪婲偙偡丅

丂仜扠塀傟偺弍

丂丂丒栘偵搊偭偰巬側偳偵傄偭偨傝偲偔偭偮偄偰塀傟傞弍丅

丂仜扠戅偒

丂丂丒捛偭庤偺栚偺慜偱媫偵抧柺偵暁偣丄捛偭庤偑帺暘偵偮傑偯偄偰偙偗偰偄傞僗僉偵摝偘傞丅

丂仜拝慜亙偪傖偔偤傫亜偺弍

丂丂丒嶌愴慜偵揋撪偵怤擖偟丄巒傑傞偲揋撪傪崿棎偝偣傞偨傔偵摦偔丅

丂仜拵廱撡亙偪傘偆偠傘偆偲傫亜偺弍

丂丂丒憡庤偑嬃偔拵傗廱傪搳偘丄傂傞傫偩僗僉偵摝偘傞丅

丂仜挳壒陯亙偪傚偆偍傫偐傫亜弍

丂丂丒偄傃偒傪挳偔弍丅扠怮擖傝側傜晄帺慠側傾僋僙儞僩偑偁偭偨傝丄懥傪堸傫偩傝偡傞丅

丂仜捒帠弌棃奐暵栧亙偪傫偠偟傘偭偨偄偐偄傊偄傕傫亜偺弍乮捒帠弌棃奐暵栧偺曽曋乯

丂丂丒揋偵栧傪奐偗偝偣丄帺暘偑栧傪弌偨屻偵暵傔偝偣傞榖弍丅

丂仜揱偊壩

丂丂丒壩栻偺張曽偺堦偮丅壩栻偺偁傞偲偙傠傪壩偑揱傢偭偰擱偊傞丅

丂仜掁墴亙偮傝偍偟亜

丂丂丒揋偑峴偒偦偆側摴偺忋偵廳偄傕偺傪巇妡偗偰偍偔丅

丂仜揋嬃変怮亙偰偒偓傚偆偑偟傫亜偺朄

丂丂丒屗偵巇妡偗傪偟偰偍偄偰乮屗傪奐偗傞偲壒偑偡傞傛偆偵乯怮傞丅

丂仜揤嬬烰亙偰傫偖偆偪亜偺朄

丂丂丒栚捵偟偺堦庬丅惗惉朄丅丂

丂仜揤懥亙偰傫偩亜偺弍

丂丂丒枴曽偺拞偺揋偵僯僙偺忣曬傪棳偟丄揋偺拲堄傪栚揑偐傜偦傜偡丅揋偐傜擖偭偨擡幰偑偐偊偭偰揋偺晄棙偵側傞丅

丂仜揤摴抧摦亙偰傫偳偆偪偳偆亜偺弍

丂丂丒壓傪捠傞偲偒忋偺傎偆偵栚偵晅偔傕偺傪抲偒丄偦傟偵揋偺拲堄傪岦偗偝偣偦偺寗偵摦偔丅忋壓壜媡丅

丂仜摝巭亙偲偆偟亜偺弍

丂丂丒揋偵摝偘偨偲巚傢偣偰媡偵棷傑傞丄怤擖偡傞弍丅

丂仜搟幵亙偳偟傖亜偺弍

丂丂丒揋傪搟傜偣偰椻惷偝傪幐傢偣傞丅

仜撽偺寢傃曽

丂丂丒傎傫寢傃乧堦搙敍傞偲娙扨偵偼夝偗側偄寢傃曽丅

丂丂丒偨偰寢傃乧偐偭偰偵傎偳偗偰偟傑偆偐傕偟傟側偄寢傃曽丅

丂丂乮2夞栚偺寢傃偺帪偵丄偳偪傜偺抂傪庤慜偵廳偹傞偐偱堘偭偰偔傞乯

丂仜嫹娫亙偼偞傑亜偔偽傝

丂丂丒愴摤堳傪帩偪応偵偮偐偣丄嫹娫偐傜弶傔偰帋尡揑偵堦惸幩寕偡傞偙偲丅

丂仜梔暔亙偽偗傕偺亜偺弍

丂丂丒揋偑桘抐偡傞傕偺偵曄憰偡偟丄揋恮撪傪崿棎偝偣傞丅仺曄憰偺弍

丂仜塇堖亙偼偛傠傕亜偺弍

丂丂丒敄晍傪巊偭偰崅偄偲偙傠偐傜旘傃崀傝傞丅

丂仜憗嬱偗亙偼傗偑偗亜

丂丂丒懍偔憱傞丅

丂丂丒楙廗朄亖摢偵偮偗偨挿偄晍傪抧柺偵偮偗側偄傛偆偵憱傞

丂仜旘峴亙傂偙偆亜

丂丂丒扟偵偍偄偰撽傪挘偭偰搉傞偲偒偵栴傪巊偆丅撽偺偝偒偺巺傪栴偵寢傫偱旘偽偟丄岦偙偆懁偑巺傪庤孞偭偰撽傪挘傞丅

丂仜傂偟傑偒戅偒

丂丂丒傑偒傃偟傪屻傠偵傑偄偰揋偵摜傑偣偦偺僗僉偵摝偘傞丅仺傑偒傃偟

丂仜壩峌傔

丂丂丒尨懃偲偟偰揋恮撪偐傜壩傪曻偮丅忦審偑椙偗傟偽奜偐傜傕丅仺曻壩偺弍

丂仜旝挍亙傃偪傚偆亜偺弍

丂丂丒暔帠偺傎傫偺嬐偐側曄壔偱丄愭偺偙偲傪梊應丅

丂仜壩撽廵亙傂側傢偠傘偆亜偺懪偪曽丂仺壩撽廵

丂丂丒嘆壩奧傪偁偗丄廵岥偐傜懅傪悂偒崬傓丅媗傑偭偰偄側偄偐妋擣偡傞丅

丂丂丂嘇廵岥傪忋偵偟偰壩栻傪擖傟墧嬍傪擖傟傞丅

丂丂丂嘊崬傔栴乮僇儖僇丄嶒忨乯偱椙偔偮偒屌傔傞丅

丂丂丂嘋廵傪悈暯偵帩偪丄壩栻偽偝傒傪堷偒忋偘偰壩奧傪奐偒丄壩嶮偵揰壩栻傪擖傟傞丅擖傟偨傜壩奧傪暵偠傞丅

丂丂丂嘍榬偵壓偘偨壩撽傪悂偄偰壩傪嫮傔偰壩撽偽偝傒偵嫴傓丅

丂丂丂嘐慱偄傪掕傔偰壩奧傪愗傞乮寕偮乯丅

丂仜昐棆廵亙傂傖偔傜偄偯偮亜偱摝偘傞曽朄

丂丂丒昐棆廵偱揋偺拲堄傪岦偗偝偣丄偦偺僗僉偵摝偘傞丅仺昐棆廵

丂仜晽棳亙傆偆傝傘偆亜偱庢傝擖傞弍

丂丂丒揋偺庯枴偵晅偗崬傓丅

丂仜戃曉偟亙傆偔傠偑偊偟亜偺弍

丂丂丒揋偵斀娫偵側偭偨偲巚傢偣丄嵟屻偼枴曽偺偨傔偵摥偔丅

丂 仜晄柊朄亙傆傒傫傎偆亜

丂丂丒僞僇偺暢偺敀偄偲偙傠偩偗傪傊偦偵擖傟偰丄偦偺忋偐傜巻傪揬偭偰偍偔偲柊偔側傜側偄偲偄偆丅

丂仜杧偺旘傃墇偊曽

丂丂丒杧偺拞怱偵岦偐偭偰憚傪撍偒巋偟丄斀摦偱旘傇丅拞墰偵棃偨傜憚傪傛偠搊傝丄偦偺傑傑斀懳懁偵搢傟偙傓丅

丂仜曄巔亙傊傫偟亜偺弍仜曄憰偺弍仜曄恎偺弍

丂丂丒婄偩偗偠傖側偔丄慡懱偺僶儔儞僗偑戝愗丅

丂丂丒曄憰偟偰偍偗偽歡偊婄傪尒傜傟偰傕屻偵曔傑傜側偄丅

丂丂丒偲傏偗偨婄偵壔偗偰揋傪媆偔丅丂

丂丂丒幍曮弌亙偟偪傎偆偱亜

丂丂丒晄帺慠側曄憰側傜偟側偄傎偆偑傑偟丅

丂仜曻壩亙傎偆偐亜偺弍

丂丂丒揋恮撪偺偁偪偙偪偱壩傪婲偙偟丄揋傪崿棎偝偣傞丅

丂仜澹壩亙傎偨傞傃亜偺弍乮幚慔曇乯

丂丂丒揋偺寢懇傪抐偮丅巰娫偑傢偞偲揋偵曔傑傝丄婾偺枾彂乮忣曬乯傪揋偵搉偡丅撪梕偼揋彨偺僗僷僀峴摦乮僯僙乯側偳偱丄揋恮撪偵婽楐傪偮偔傞丅偦偺僗僉偵峌傔棊偲偡丅

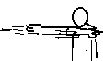

丂仜櫝櫞亙傎傆偔亜慜恑

丂丂丒懱傪暁偣偰摢傪壓偘偰慜恑丅

丂仜杧偺怺偝傪抦傞

丂丂丒杧偵愇傪搳偘偰丄偦偺悈壒偱怺偝傪抦傞曽朄丅

丂仜悈峌傔

丂丂丒悈傃偨偵偟偰曗媼傪抐偮偩偗偱偼側偔丄悈傪敳偔偙偲傕尵偆丅

丂仜栴偺幩曽

丂丂丒栴塇崻偼撪懁丄媩偼奜懁偵偟傏傞丅懅偼嵶偔惷偐偵丄巭傔側偄乮庤偑恔偊傞偐傜乯丅栴偑棧傟傞偲偒偑娞怱丅

丂仜嶳旻亙傗傑傃偙亜偺弍

丂丂丒尒曽傪棤愗偭偨僼儕傪偟偰丄揋撪偵怤擖丅尒曽偵墳偠偰揋傪棤愗傝丄枴曽偵栠傞丅彮偟偱傕媈傢傟傞傛偆側偙偲偼偟偰偼偄偗側偄丅

丂仜嶳旻帇挳亙傗傑傃偙偟偪傚偆亜偺弍

丂丂丒尒曽偺拞偺揋偺撪捠幰傪扵傞丅暿乆偺忣曬傪棳偟丄揋偺斀墳傪尒偰忣曬偺楻傟偨偲偙乮亖揋乯傪扵傞丅

丂仜傛偆偠塀傟偺弍

丂丂丒彫愇彫巬傪搳偘偰偦偺壒偵揋偺拲堄傪岦偗偝偣丄偦偺寗偵摝偘傞丄塀傟傞丅

丂仜梡怱撽亙傛偆偠傫側傢亜戅偒

丂丂丒偁傜偐偠傔摝偘傞摴偵撽傪挘傝丄帺暘偼旘傃墇偊丄屻偐傜偔傞揋偑偦傟偵偮傑偢偄偰偄傞僗僉偵摝偘傞丅

丂仜栭敳偗亙傛偸偗亜

丂丂丒栭偺埮傪棙梡偟偰戅媝偡傞偙偲丅仺嫊曵偟

丂仜巐曽敮亙傛傕偑傒亜偺弍

丂丂丒擡幰偲偟偰偺杮嫆抧傪偁偪偙偪偵帩偮偙偲丅乮摨堦恖暔偑偄偔偮傕婄傪帩偪丄惗妶偡傞丅乯

丂仜栭敿亙傛傢亜偺棐偺弍

丂丂丒堜屗傗抮偵愇傪搳偘崬傒丄帺暘偑旘傃崬傫偩偲巚傢偣偰揋偺拲堄傪偦傜偡丅偦偺僗僉偵怤擖戅媝丅

丂仜妝幵亙傜偔偟傖亜偺弍

丂丂丒慉傑偟偑傜偣偰憡庤偺怱偵桘抐傪婲偙偝偣傞丅

丂仜棎掕寱亙傜傫偠傚偆偗傫亜

丂丂丂丒媫応偺偲偒壗偱傕偦偺応偵偁傞傕偺傪搳偘傞丅佁惷掕寱

丂仜棧峴亙傝偓傚偆亜偺弍

丂丂丒懡偔偺擡幰偱擡傃崬傓帪忋庤側幰偐傜愭偵擖傝丄壓庤側恖偑嵟屻丅弌傞偲偒偼偦偺媡丅

丂仜棯杮亙傝傖偔傎傫亜偺弍

丂丂丒揋偺拞偵擖傞慜偵偦偺弨旛傪偡傞偙偲丅揋傪傛偔挷傋傞丅傾儂偵暦偗丅

丂仜椉崀傝亙傝傚偆偍傝亜偺弍

丂丂丒暬傪忔傝墇偊傞偲偒丄恖偵偒偯偐傟偨応崌丄帺暘偺崀傝傞斀懳懁偵姠傪搳偘傞丅