�@�@�E���������܁B

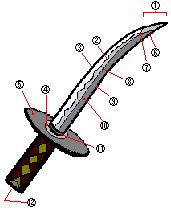

�@���C�`�W�N�̎�

�@�@�E�֔�ɂ����B�����`�͂��ڂ␅���ɓh��Ƃ����A�����ł�����B

�@���C�����̍��Ă�

�@�@�E�ق��B�i���ԓ`���j

�@�����B�[�i�X�̔�����

�@�@�E����㩂ɂ�����Ǝ��Ȃ��Ȃ�B��������Ə����[���Ȃ�B

�@�������i�����͂��j

�@�@�@�@�@�@�@

�@�������߉i�n���j

�@�@�E�G�����ނƔ����B

�@���Ŏ���������������

�@�@�E�����Œꖳ���̑܁B��H�����������Ă����ƈ�ӏ����j��Ă��S�����ڂ�Ȃ��B

�@���ł���

�@�@�E�ǂⒷ�����Ȃ������ɑł�����ő̂𒈂Ŏx������A�o�����肷��B

�@���Œ|������������

�@�@�E�|���ɂ����Ύ�����Ď���������悤�ɂ������́B�}�ɉ��K�v�ȂƂ��ɕ֗��B

�@���ō��������ˁ�

�@�@�E�ڋߐ�̂Ƃ���Ɏ����ē˂�����A�R�����Ė߂���悤�ɂ��ē������肷�镐��B

�@���Y�ځ�����߁�

�@�@�E�Y��C�ӂ̒n���ɏڂ������ē��l�B

�@���c������������

�@�@�E���܁B�m�C�o���̎����������������́B����Q�`�T�O���������Ĉ��ށB���݂�����ƂЂǂ������ɂȂ�B

�@�����������с�

�@�@�E���ɉΖ���l�߂����e�B

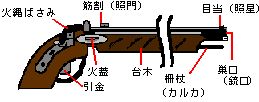

�@�����i�J��j

�@�@�E�B���˂������铹��B

�@�@�E�͂���

�@���J������

�@�@�E�������

�E�n�}�K��

�E�n�}�K��

�@���Ί�

�@�@�E�Ζ�i���F�Ζ�j�̔����͂𗘗p��������A�Q�T�O��ɋy�ԁB

�@�@�E�C���̎g���C

�@�@�E�����E�f�E���ΑD�E������\�E�D��ΐ��E�Η��D�ȂǁB

�@��������

�@�@�E��̐���ꂪ���Ă���B

�@�������

�@�@�E��̂͂����ɓS������������́B�o�͂�B����������ؗ��ȂǂŎg���B

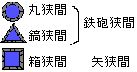

�@������������

�@�@�����蕨

�@�@�@�E�G�̈ӕ\��˂���̂Ђ�T�C�Y�̏�����B

�@�@��������

�@�@�@�E�������鏬����B

�@�@������

�@�@�@�E�������Ȃ�B

�@����������

�@�@�E�Ί_�o��A�̎x���A�i���A������Ƃ������Ȃ��Ƃ߂���A�ނ��܂��Ɏg�����肷��B

�@���ΐ��������i���|�I�j

�@�@�E�W�c���Ζ�ˊ�B�Ζ�R�O�{�ȏ�ˁB

�@����

�@�@�E�n�������������B

�@�@�E�e�����̇@�ؐ�A�g��B�n��C�؉H�D�Ձ����E���M�������̂����F�O�b���G�M�H���i���j�I�M�n�J�͂��K����

�@������

�@�������@�����Ӗ_�����Ȃ����ڂ���

�@�@�E�~�̖_�ɓS�����Ԃ��A�S�e��ł������́B�Z���Ɣj��B�������ł͕s���B

�@����i���F��j

�@�@�E�匴���F�ɐA�����A�ؒY�B�j�m�n3�i�m���m�n3�j�{�r�{�b�@���Ί�

�@���Η��o��������イ�����������

�@�@�E��i���̉Ζ�B�D��Ŏg�p�B

�@���Η��D������イ����

�@�@�E

�@��������

�@�@�E�E�҂̒����͕\�����܂������Ⴄ���B

�@���Q���ہ��������@

�@�@�E�E�ҐH�B

�@���˒��������Ⴍ��

�@�@�E���C��тт��D�`�̓S�B

�@�����`�e�ہ����イ��������

�@�@�E�S���̂��̂́A�ǂ�ł���������A�n�ʂ��ꂷ��ŕ��s�Ɍ��ƁA�o�E���h���ĉ����̓G����������|����B�C��ł͌R�D���ӂ��A�ΉΖ���A������ł��|���B

�@�����t��

�@�@�E�Ζ�⏼�������Ƃ��Ɏg���B�����̃t���͖������g���Ƃ��Ɏg���B

�@���P�C�����イ�ق���

�@�@�E���ʂ̐ΉΖ�ɔ�ׂĖC�g���Z�����a���傫���B���p���˗p�ŕ��̌�������Ί_�̏��_���B

�@���Ȓώ쁃���傭�łい

�@�@�E�Ζ���l�߂�����j���Ō���Ŋۂ����āA�����傫�����q�ɂ��ꂽ�ʁB�����č���������]�����āA���̓G���U�߂�B�C�������ӁB�@

�@���M���i��

�@�@�E�r�^�~��B6���s�����Ă���Ƃ��ɑ�ʂɐH�ׂ�ƁA���łɂȂ�B

�@��������

�@�@�E�|���g���Ƃ��ɁA����̎�̕��ɓh��Ƌ|�����Ƃ����ׂ�Ȃ�(�肮���˂��Ђ�)�B�����j�ɍ؎���������ĂƂ�Ŏύ����́B

�@���ꖳ�����Ȃ����i��ыꖳ�j

�@�@�E����̈�B�y����ǂ������A�y���@������A�i���̂Ƃ����̑���ɂȂ�B�����Ƃ���ɑł�����ő�������ɂ��ēo��B

�Αł����̑�p�ɂ��g����B�֗��B

�@���w偒�q������������

�@�@�E�����Ƃ���ɉו���l���^�ԂƂ��Ɏg���B���Ԃ��B

�@��������

�@�@�E���ꖇ�Ō����J������ˁB

�@���x����

�@�@�E�G���@�m���邽�߂̂��́B���ɉB���悤�Ɏ���A��ɗ�����Ă����B

�@���y�����������������ā�

�@�@�E��������

�@�����H�q������������

�@�@�E�����̕���B�G�ɓ������A��������Ǝ������ē����������B

�@�����ʁi���̎q�j

�@�@�E�����̂��߂̎蓊���e�B���̎q���Œ���̋ʂ����A���ɂƔ����܂��l�߂����́B���ɓ_���ē�����B�@

�@�����ߎq��������

�@�@�E�A�T�K�I�̎�B�җ�ȉ��܁B�����ň��ށB

�@���Փ��v�����Ƃ��͂���

�@�@�E���̕���B���ƉΖ����̂ɂ������́B

�@������������

�@�@�E�����ȉ���b��������锖�������̔B

�@���ܐF��

�@�@�E�Ă����ԉ����ɐ��߂����́B�g�ݍ��킹�ĈÍ������B

�@�����͂炵��

�@�@�E�吨����x�ɎE���Ă��܂���B

�@���V�L�~

�@�@�E���͊Â�����ǖғŁB�t�Ǝ���͕��ɂ��Đ����̍ޗ��ɂȂ�B���ꂩ��̂��������葫��̂ɓh��ƁA������h�����Ƃ��ł���B

�@��������

�@�@�E�g�їp�̂�����B����B

�@���������Ƃ݁�

�@�@�E�O���璆�������Ȃ��悤�ɂ�����A�G�����Ă��܂������i�߂Ȃ��悤�ɂ�����́B

�@���E�ё�

�@�@�E�ւɂȂ��Ă��āA�Èłł����������[�ɂȂ�B

�@���E�ѓ�

�@�@�E�������������B���ʂ�菭���Z���B���������������@

�@�@�E���ɍ����i�w���̓_���j�B

�@���E�ъ�

�@�@�E�܂��ݎ��B����B

�@���E�ш�

�@�@�E��������

�@���E�ё���

�@�@�E��Ɍ����Ȃ����Ă���B�܂��т���B�����ɂ��Ȃ�B

�@���E�ьс��͂��܁�

�@�@�E�L����ƈꖇ�̑傫�ȕz�ɂȂ�B

�@���L�r�����イ�т�

�@�@�E�Ί��̈��B�ŃK�X�e�B�قɉΖ�A���]�����傤�̂����A�����A�A���`�����A�ɐȂǂ��l�߂����́B���ɓ_���āA���ォ��G���ɓ�����B�ċz����A�S�����ǂ��N�����B

�@��䉖��Ⴍ�₭��

�@�@�E��������ɍ܁B

�@���W�����o

�@�@�E�������̈��ō|�S���B����������Ǝ��߂��Ȃ�(���Ԃ�������)�̂���_�B

�@���h�������キ���၄�̓�

�@�@�E�㓙�̔Z������|���ɓ���ĉ��̉��ɂS�O���Ԗ��߂Ă����ƓŖ�ɂȂ�B�����Q�A�R�H���ێ悷��ƂV�O����Ɏ��ʁB

�@���藠���i�E�藠���j

�@�@�E�K���K�E�̕���B����Ȃɂ������������Ȃ��B

�@�@�E���������Ƃ܂���

�E�����i�ł�h���ĈÎE�ɂ悭�g����j

�E�����i�ł�h���ĈÎE�ɂ悭�g����j �E����

�E���� �E�Z��

�E�Z�� �E�ܕ�

�E�ܕ� �E�\��

�E�\���@�@�E�_�藠���i���̕z�̒��ɉB���Ă����B�����Ƃ����Ƃ��̕���A�G�̍U����h�����Ƃ��ł���j

�@�@�E��Ձ�����i�ˉB���藠���B���̎l�p�͂��������Ɏg���B�j

�@��������傤�с�

�@�@�E�Ƃ≮�~�ɕ�����Ƃ��A�V��ɊJ���錊�B�̂܂�肪�͂₭�Ȃ�B

�@���d����聄

�@�@�E�G�̍U��������邽�߂ɑ̂��B���悤�Ɍ@�����a�B�͍��B����B���d�������

�@���d���@

�@�@�E�U����h�����́B�E���E�|���E�y�U

�@���d��

�@�@�E�d��ǂ���������łł������B�G�ɋ߂Â��B

�@�����֏e������イ��

�@�@�E�Γ�̕ς��ɉ��S�z����]�����ւɐG��Ăł�ΉԂʼnΎM�ɓ_�B

����e

����e�@����

�@�@�E�n������B�叫�������̑��݂��A�s�[��������A�G��������ʂ����肷��B������Ƃ�

�@���_�Δ��끃����тЂ���

�@�@�E�O���̉Ζ�Ő��i�B�����̉Ζ�ōU���B

�@������������

�@�@�E�����p�S���ԂƁB

�@�����˕���

�@�@�E�|�ȂǂœG�̂��˂��d�|���B�G�͐l���B��Ă����Ǝv���ē�����B

�@���{���������܂遄

�@�@�E��ɍ��Ɠ�̏����������́B�G�D����������A�C��̕��������グ��B

�@�����S�������

�@�@�E�B������-���蕨�B

�@����������

�@�@�E�G�ɓ`���a���L�߂�i�l�Y�~�}�̂̔x�y�X�g�A�������������S���P�O�O��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�藠���ɕ��A�����A�����^�ނ悤�ɂ���@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a���̔n���Ԃɓ������ށi�������[���b�p�j�j�B

�@���ˌ���������

�@�@�E�G�̓�����G�w�̗l�q�Ȃǂ�������R����������C�������т����́B

�@���ˌ�D

�@�@�E���낢��Ȕ閧������B������������A�D�̑O��ɑǂ���������B

�@���D��ΐ���������

�@�@�E

�@���Z���\

�@�@�E���܊^�̓őB���������č��A�`���������������́B�ɂݎ~�߁A��ō܁A�R�₵�������z���ƌ��o�Ǐ�B

�@����Ɓ��������

�@�@�E�|�S�łł��Ă��āA�S�����ЂƂ��܂���Ȃ��B

�@����ց�������

�@�@�E�����|�S�łł����ցB�������ꖡ�B

�@���l�������t��

�@�@�E�˂��݂̕��B������Ζ�ɍ����Ďg���ƌ��x�������B

�@������������

�@�@�E���w�n�̒�@�A��̍U���A�H�Ƃ̋�A�Ɏg���B

�@��������������

�@�@�E�n�����������Ă���B�U�O�����ȏ�̂��́B����

�@�����ؖ������肫��

�@�@�E�l�ړi�P�Q�V�����j�قǂ̊ۖ_�̕���̑��́B��ɕ����������肷��B

�@���ؐ����ڂ��聄

�@�@�E������O���J������A�����������ތ������肷��B����̈��B

�@������~

�@�@�E��]����B

�@�����ꁃ�Ă�����

�@�@�E�o�邽�߂̓���B

�@���e�L�ڔ�j���Ă������Ђ���

�@�@�E�C��ɐj���d����ł���B�R�����Ƃ��ɐj���o���B

�@���肱����

�@�@�E�o�邽�߂̓���B

�@�����Ђ�

�@�@�E�����𓊂��邽�߂̓���B���S�͂𗘗p���ē�����B����n�ł�

�@���������Ƃ�����

�@�@�E�藠���̈��̂悤�Ȃ��́B�����Ƃ��납�瓊�����Ƃ��A�d�͂̉����x�𗘗p���镐��B

�@�������p�Z��

�@�@�E�d�S�_�𒆐S�ɉ�]���A�ǂ�Ȋp�x�œI�ɂ������Ă�������A������������ł���B

�@���o�͂�j�i�E�ьF��j

�@�@�E�o�邽�߂̓���B

�@���ł���

�@�@�E�܂���Ƃ����A���̎�������č��B�ғŁB

�@���Ō�

�@�@�E�ǂ����Ă��|���˂Ȃ�ʓG�Ɏg���K�E���B�h����₷�������藠�����g����B

�@���y�U���ǂЂ傤��

�@�@�E��U�ɓy�����l�߂Ēe�悯�ɂ�����A�x�߂��肷��B�d��B

�@�����̎q

�@�@�E������

�@���h���f���Ԃ�

�@�@�E�E�҉��~�ł݂���B���ˁB

�@�������핀���Ȃ�������Ձ�

�@�@�E���ɒ���������������B

�@���������Ȃ��܂���

�@�@�E�쑾���̕��̒������́B

�@�����i�n��A���A����̎w���A�`�ߗp�̊��j

�@�@�E���ƂɌ����č����\�B�Ƃ�ʂ��������u�����ɂイ���v�Ƃ����A�D�����ɂ͂܂��Ȃ����g���B�����@

�@��������\���ق��낭��

�@�@�E��\�Ζ��肸���Ƒ傫���B��������ĐU��ĉ����ɓ�����B

�@�������Ȃ܂聄

�@�@�E�e�ȂǂɎg�����A����Ō������ƁA�����Ɏ��o���Ȃ��Ɖ����łɂȂ�B

�@����

�@�@�E���̖тō������͏�v�ŔE�҂��悭�g���B

�@�@�E�V�������i���V�Ȃ̐A���j�̓�́A���ɂ���Ƌ����Ȃ�B

�@���꒣��}

�@�@�E�S�̂̐v�}�B���������Ό����̒��Z���킩��B

�@���E�ҕ���

�@�@�E������������A�B����g���������B

�@�@�E�R�̏�ɎR���o�E�������灁�j�E��͈ꁁ�܁E�،������E�����Á��E������ԁE�l�\���U�E�n�������ȂǁB�@

�@���l�Y�~

�@�@�E�ʐM����Ŗ�����ĕ�������A���b�قɎg���B�l�t���B

�@�������

�@�@�E���J�f�A�����̕��A���h�A����Ȃǂɂ��č������킹�A�ۖ�ɂ������́B�����z���ƐQ��B

�@�������

�@�@�E������A������A�ւт̌��Ƒ��̖����������́B�����Ďg���B

�@���m�E���V

�@�@�E�ő��ŁA�Ђǂ������ƕ��ɁB

�@���쑾��

�@�@�E�������n�n�肪�����A��v�B�@

�@�����z����

�@�@�E

�X�`12��(2.9�`3.6��)���炢�̕���12�����قǂ̒Z�������������B�Γ˂��i���̐���ދ���j�Ɍ��������Ă���A������30�p�قǂ̖_��}���Đ���щz������A�ǂ̓o���Ɏg���B���x�̔�щz����

�X�`12��(2.9�`3.6��)���炢�̕���12�����قǂ̒Z�������������B�Γ˂��i���̐���ދ���j�Ɍ��������Ă���A������30�p�قǂ̖_��}���Đ���щz������A�ǂ̓o���Ɏg���B���x�̔�щz�����@�����ԁ��͂��܁�

�@�@�E�x��ǂ̎O�p�l�p�̌��B���̌�����O���̂����A���S�C�����B�����Ԃ���

�@�@�E��ԁE�S�C���ԁi�e��j�E��C���ԁE������

�@���͂��ݔ��M

�@�@�E�܂��ݎ��̑D�B

�@���͂�����

�@�@�E�����ȉ��ʂ�l�w���w�Ɩ�w�ŋ���Œ��w�ł͂����B�B������-�������B

�@���n�j������

�@�@�E�n��O��̂ЂƂB�n�̋r�Ɍ������܂����Ƃ��ɁA����ł��B

�@���n�t��

�@�@�E�Ζ�⏼�������Ƃ��Ɏg���B

�@���p���W

�@�@�E�|���s�������X�p�C�N�Ɏh����㩁B���A��h���Ĕ^�ނ悤�ɂ��邱�Ƃ��B

�@�����l�G�������

�@�@�E����̊������y�̉�ɉΖ���l�߁A�ӂ��Ȃ��悤�ؘg�ň͂��́B�����ď�ǂ���G�̒��ɓ������ށB

�@���n���~���E

�@�@�E�畆���ɗp����B�h�肷���Ă͂����Ȃ��B�ғŁB

�@���Ζ�Ђ⁄

�@�@�E�O�ɔ����p���y��A���ɐ��i�p�̉Ζ���߂���ŁA�_�B

�G�͑卑�Ζ�B

�G�͑卑�Ζ�B�@���Γ�e

�@�@�E�Γ�̉ʼnΖ���������̃K�X���Œe�ۂ����A���o�������������������}�X�P�b�g�e�i�����a���Ȃ��e�j�����֏e

���Γ�e�̑ł���

���Γ�e�̑ł����@���f���Ђ܂聄

�@�@�E�Ζ�A�����M�A���]�A�����j���ł߂Ĕ������ċ��Ŏh���Ċ��������́B�C���g�p�B

�@���S���e���ЂႭ�炢�Â�

�@�@�E������ƘA�����ēS�C�˂��Ă���悤�ȉ�������B

�@����࣎쁃�Ђ�い

�@�@�E�����ēG�ɓ�����B�悩�痎���āA����ĔR���オ��B

�@�����ΑD���ӂ�������

�@�@�E

�@���D�ɐ��킴���

�@�@�E���q�����傤�����A�n�i�~���E�K�A�؍��ȂǂU��ƁA���I���ς����Ƃŗ��������́B

�@���t�����L�C

�@�@�E�e��������q�C�����O���ł����C�B�R�D�ɂ̂���͖C�Ƃ��ēs���������B

�@���U���

�@�@�E�_�̒��ɍ����d���܂�Ă���B

�@���H���ق���

�@�@�E�m���V�̈��B�|�J�S�Ƀ����M���߂Ă�����B

���H

���H�@����\�Ζ�ق��낭�Ђ⁄

�@�@�E�蓊���e�B�f�Ă��̓y������킹�Ē��ɉΖ���l�߂����́B���ΐ��ɉ�����i�����Ƃ��͓��ΐ���j�B

�@��������

�@�@�E�Ă������Ċ������������́B���ɐZ���ƐH�ׂ���B

�@�����O���ڂ���

�@�@�E���̔�͂�������������B

�@���}�h�t�@

�@�@�E���̂����ؓ��ɉΖ���l�߂āA��[�ɂ��ۂ߂��Ζ��u���B���E���瓱�ΐ��œ_����ƁA�����ƂƂ��ɉ̋ʂ���яo��B

�@���܂��т�

�@�@�E�Ђ��`�œG�ɓ��܂���B

�@�����o���݂���

�@�@�E�B�������@�����B�ւɎw�����U�����A��{�������ē�{�̕����œG�����B

�@���~�~�Y

�@�@�E�����������̂́A�M���܂��ɂȂ�B

�@�����������݂邾�ā�

�@�@�E�C����҂��́B�����������đD���ɒ݂邷�ƁA�̐�����h���B�i�y�����j

�@���ڒׂ�

�@�@�E���V��J�̖@�����̊k�ɋg�쎆���č��B���ɂ͉��ɁA���I�A���A�G�~�i�~�������ĂԂ������́j�A�|�A�Ӟ��A���h�q�A�R���A�ȂǁB

�@�@�E�q�L�K�G���̗��̍��Ă��ɂ������̂́A�ڒׂ��Ɏg����B

�@���ؐ��̐ΉΖ�i�哛�j

�@�@�E�g���̂Ă̑�C�B�������R�ȂǂɎ����^�ׂ�B

�@�������ς�

�@�@�E�×ܒe�B���h�q�A�����A�Ӟ��A�R���A��f���Ђ����A�����������A�ΊD���܂��ĉΖ�ƂƂ��ɒ|���ɋl�߂����́B

�@����

�@�@�E�G���E�����߂܂�����~�߂��肷����́B�ڒׂ��▰�������̈��B

�@����H������ˁ�

�@�@�E�A�����Ƃ肠���Ƃ��ɖ�H���g���ďo�����B

�@���H���������

�@�@�E���t�͒��h����A�菝�Ɍ����B�����̍ޗ��i�������j�ɂȂ銱���t�͐H������A������Ǝ��Ɍ����B���H

�@�������^�J�C

�@�@�E�^���Ɏx�������Ă��āA�����𒆐S�ɉ�]�ł��A�ˌ��͈͂��L���B�D��Ԃɓ��ڂ���B�i����C�j

�@���T�v���낤������

�@�@�E���Ƃ�����A�����Č@�������́B�X�p�C�N�������B

�@�����ԁ��낭������

�@�@�E��̂Ƃ��������n�ʂɖ��߂Ă���d�|���B

�@�����������Ӂ�

�@�@�E�����B���ԓ��m���킹�Đ^�U���͂���B